こんにちは、ジンです。

みなさん、「製造販売」という言葉の意味をご存知でしょうか?

薬事関係の世界に足を踏み入れたばかりの方は、先輩方の間で飛び交う業界用語の意味が理解できないことが多々あると思います。

かくいう私も診断薬業界に入りたての頃は、

- 製造販売って何?

- 製造や販売とどう違うの?

- 製造も販売も両方できるの?

なぁんて疑問で頭がいっぱいでした。

そんな疑問にお答えできるように、今回の記事では診断薬業界における「製造販売」の意味について解説します。

医薬品や化粧品、医療機器等でも共通して同様の意味で使われている言葉ですので、この機会にぜひ「製造販売」について理解を深めましょう!

※以降の説明では「体外診断用医薬品」の「製造販売」にフォーカスして解説します。

※医療機器業界の方は「医療機器」と読み換えていただければそのまま意味が通りますが、その他の化粧品や医薬品、再生医療等製品業界の方は参考程度にご覧ください。

製造販売とは

医薬品医療機器等法の定義

早速ですが「製造販売」という言葉は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)」で定義されています。

この法律で「製造販売」とは、その製造(他に委託して製造をする場合を含み、他から委託を受けて製造をする場合を除く。以下「製造等」という。)をし、又は輸入をした医薬品(原薬たる医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品を、それぞれ販売し、貸与し、若しくは授与し、又は医療機器プログラム(医療機器のうちプログラムであるものをいう。以下同じ。)を電気通信回線を通じて提供することをいう。

医薬品医療機器等法第2条第13項

原文は 総務省 e-gov法令検索 でご確認いただけます。

得てして法律というものは、かたっ苦しく書かれていて嫌になってしまいますが、1度理解してしまえばあとが楽ですので、張り切っていきましょう!

定義を簡略化

とはいえ少しごちゃごちゃしていますので、まずは体外診断用医薬品について、上の文章を改変&簡略化してみます。

「製造販売」とは、体外診断用医薬品を、販売若しくは授与することをいう。

思い切って大部分を端折ってみました。

「製造販売」とは、ある条件の体外診断用医薬品を販売または授与することをいいます。

「販売」と「授与」の違いはわかりますね??「販売」はお金と引き換えに製品を出荷することで、「授与」は無料で製品を出荷することです。

お金が絡むかどうかの違いはありますが、どちらも体外診断用医薬品を出荷することに変わりはありません。

では、ある条件の体外診断用医薬品とはどんなものなのでしょうか?

次の3つの条件のうちどれか1つにあてはまる体外診断用医薬品が該当します。

- 輸入した体外診断用医薬品

- 自社で製造した体外診断用医薬品

- 委託して製造した体外診断用医薬品

ひとつずつ確認していきましょう。

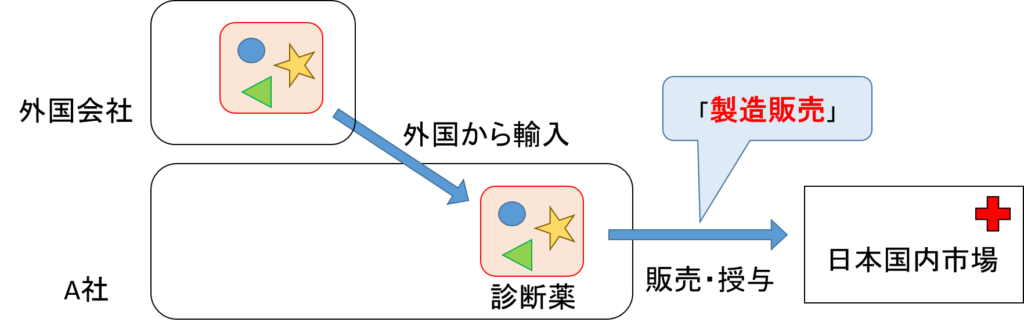

輸入した体外診断用医薬品(製造販売)

まずは1つ目です。「輸入した体外診断用医薬品」が一番わかりやすいと思います。

外国から体外診断用医薬品を輸入して日本国内に出荷します。下の図1のようなイメージです。

外国から「輸入した体外診断用医薬品」を日本国内に出荷(販売または授与)することを「製造販売」といいます。

ニュースで、外国から輸入した化粧品を承認を得ずに売って逮捕、なんて話を定期的に見ますが、

外国から「輸入した化粧品」を日本国内に出荷することは「製造販売」に該当し、「製造販売」するには製品ごとに製造販売承認等の薬事手続きが必要です。

正当な薬事手続きをせずに「製造販売」してしまうから捕まるんですね。

体外診断用医薬品でも同じです。外国から「輸入した体外診断用医薬品」を承認を得ずに日本国内に出荷した場合、同じ理由で罪に問われます。

…話がそれました。

外国から「輸入した体外診断用医薬品」を日本国内に出荷(販売または授与)することを「製造販売」といいます。

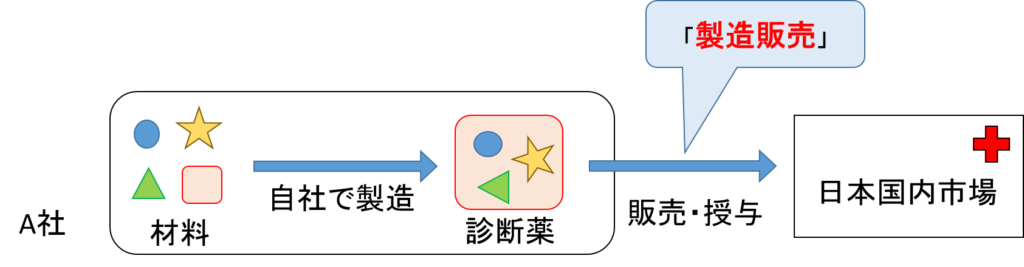

自社で製造した体外診断用医薬品(製造販売)

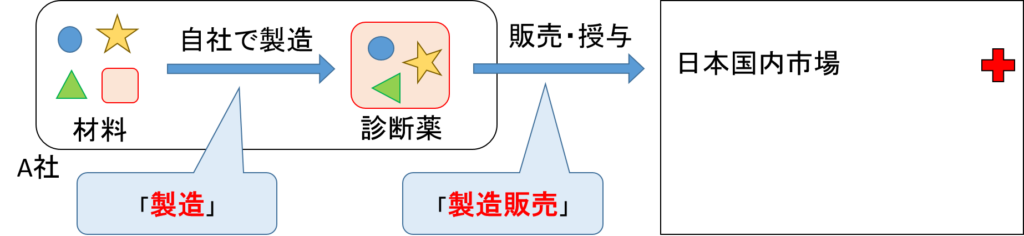

2つ目は「自社で製造した体外診断用医薬品」です。これも聞けば大体の方はイメージできると思います。図2のようなイメージです。

「自社で製造した体外診断用医薬品」を日本国内に出荷(販売または授与)することを「製造販売」といいます。

これも最近は見かけませんが一昔前はよくニュースで見ました。

某フリマサイトで手作り石鹸(化粧品や医薬部外品に該当)を売って捕まった、等です。

承認等を受けずに、「自分で製造した化粧品、医薬部外品を販売・授与」=「製造販売」してしまったから捕まるのです。ママ友同士で手作り石鹸をプレゼント、も厳密にいうとアウトです。

※身体に使用する石鹸が化粧品や医薬部外品に該当します。香りを楽しむ石鹸、装飾用の石鹸等身体に使わないものは雑品扱いのため医薬品医療機器等法では規制されません。

体外診断用医薬品の場合は、自家調製試薬(LDT試薬:Laboratory Developed Test試薬)が例に挙げられると思います。

自家調製試薬(LDT試薬)とは、読んで字のごとく、病気の診断や研究用途のために自分で製造(調製)した試薬のことをいい、病院の検査室や大学の研究室などで作られます。

研究用途で製造した場合は研究用試薬(いわゆる雑品)であり、体外診断用医薬品には該当しませんが、診断用途で製造した場合には体外診断用医薬品に該当し、医薬品医療機器等法上の様々な規制を受けます。

※研究用途で製造した研究用試薬(雑品)を販売・授与する分には全く問題ないです。

※診断用途で製造した試薬は「体外診断用医薬品」に該当し、これを販売・譲渡する行為は「製造販売」に該当します。承認等を受けずに「製造販売」すると罪に問われます。

診断用途の自家調製試薬(LDT試薬)は院内で使用する分には問題ありませんが、

「これ感度いいから使ってみ!」

と別の病院の先生に授与してしまったらアウトということです。

体外診断用医薬品の定義についてはこちらの記事で解説しています。

…またまた話がそれてしまいました。

「自社で製造した体外診断用医薬品」を日本国内に出荷(販売または授与)することを「製造販売」といいます。

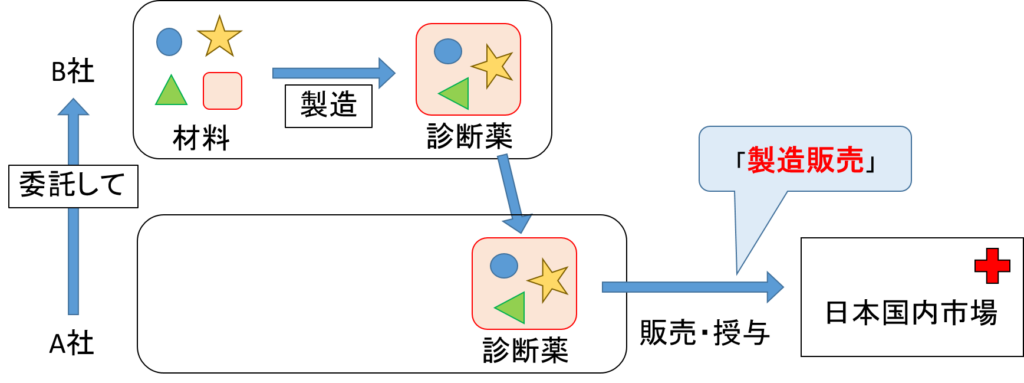

委託して製造した体外診断用医薬品(製造販売)

最後3つ目が「委託して製造した体外診断用医薬品」です。

大手診断薬メーカーはこのような形式をとっていることが多いです。

解説の前にまずは図3を見てみましょう。

図3は、A社(元締め会社)がB社(下請け会社)に製造を委託して、B社が製造している図です。B社が製造した体外診断用医薬品をA社が国内に出荷(販売または授与)します。

A社の立場から見ると、「委託して製造した体外診断用医薬品」を日本国内に出荷(販売または授与)しているので、A社の行為は「製造販売」です。

この図3では、A社の立場から体外診断用医薬品の流れを見ています。

では、B社の立場から体外診断用医薬品の流れを見るとどうなるでしょうか?

次で解説します。

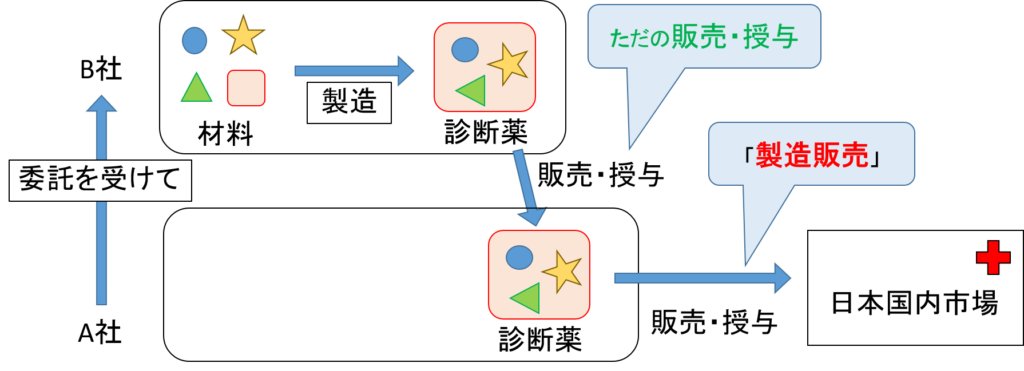

委託を受けて製造した体外診断用医薬品(製造販売ではない!)

上の図3では、A社の立場から体外診断用医薬品の流れを考えましたが、次の図4ではB社の立場から考えてみます。

B社の立場から体外診断用医薬品の流れを見ると、委託を受けて製造した体外診断用医薬品を、A社に対して販売または授与しています。

B社は、自社で製造した体外診断用医薬品を販売しているので、製造販売かな?と思ってしまいますが、B社の行為は製造販売とはいえません。

上で出てきた医薬品医療機器等法での定義を再確認してみましょう。

他から委託を受けて製造をする場合を除く。

医薬品医療機器等法第2条第13項(抜粋)

原文は 総務省 e-gov法令検索 でご確認いただけます。

と明記されています。

そのため、B社が委託を受けて製造した体外診断用医薬品をA社に販売・授与する行為は製造販売とはいえず、「ただの販売、授与」ということになります。

次の体外診断用医薬品を販売または授与すること

- 輸入した体外診断用医薬品

- 自社で製造した体外診断用医薬品

- 委託して製造した体外診断用医薬品

(委託を受けて製造した体外診断用医薬品の販売は、製造販売ではない!)

「製造販売」するには?

製造販売がどういうものなのか、なんとな~く理解できたかと思います。

では、体外診断用医薬品を「製造販売」するには、何が必要なのでしょうか?

上でも少し書きましたが製品ごとに次のいずれかの薬事手続きが必要になります。

- 製造販売承認を受ける

- 製造販売認証を受ける

- 製造販売届出をする

医薬品医療機器等法では次の3つの条文で書かれています。

体外診断用医薬品の製造販売をしようとする者は、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

医薬品医療機器等法第23条の2の5第1項(抜粋)

原文は 総務省 e-gov法令検索 でご確認いただけます。

体外診断用医薬品の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売についての認証を受けなければならない。

医薬品医療機器等法第23条の2の23第1項(抜粋)

原文は 総務省 e-gov法令検索 でご確認いただけます。

体外診断用医薬品の製造販売をしようとするときは、あらかじめ、品目ごとに、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

医薬品医療機器等法第23条の2の12第1項(抜粋)

原文は 総務省 e-gov法令検索 でご確認いただけます。

製品ごとに「承認」or「認証」or「届出」のいずれかの薬事手続きをすることで「製造販売」が可能となります。

薬事手続きをせずに「製造販売」すると、医薬品医療機器等法違反となります。

製品ごとに次のいずれかの薬事手続きが必要

- 製造販売承認を受ける

- 製造販売認証を受ける

- 製造販売届出をする

まとめ

「製造販売」とは、

- 輸入した体外診断用医薬品

- 自社で製造した体外診断用医薬品

- 委託して製造した体外診断用医薬品

を、販売または授与することをいいます。

ただし、

「委託を受けて製造した体外診断用医薬品」を販売または授与することは、製造販売とはいいません!

この場合は、ただの「販売または授与」となります。

また、体外診断用医薬品を製造販売するには、製品ごとに次のいずれかの薬事手続きが必要になります。

- 製造販売承認を受ける

- 製造販売認証を受ける

- 製造販売届出をする

薬事手続きをせずに製造販売した場合には、罪に問われることになります。

ここまでは、医薬品医療機器等法上の正確な定義について解説してきました。

しかしながら、正直なところ、「製造販売」という言葉の正確な定義を問われる機会はあまり多くはありません。

現場レベルでは、「国内市場への出荷」で十分通用しますのでご安心ください(^ ^)

勉強のとっかかりとしては、

「製造販売」=国内市場への出荷

と覚えることで十分かと思います。

製造や販売との違い

さて、上記では「製造販売」の定義について確認してきました。

ここからは「製造」や「販売」について簡単に確認し「製造販売」との違いをみていきましょう。

製造とは

まずは、「製造」についてです。

「製造」とは、文字通り「製し(せいし)、造る(つくる)こと」です。

体外診断用医薬品でいうと、例えば、

有効成分を容器に充填したり、構成部品を箱に詰めてキットにしたり…

というふうに、なんとなく想像がつきそうですね。

しかしながら、医薬品医療機器等法でいうところの「製造」は、これだけではありません。

意外なところでいえば、

- 製品の設計開発

- 輸入した医薬品の外国語表示を日本語に翻訳して再表示

- 小分け(製品を解体して小分け包装)

- 最終製品の保管

なども「製造」の範囲として扱われます。

体外診断用医薬品を製造をするには、製造所ごとに登録を受けなければなりません。

体外診断用医薬品の製造をしようとする者は、製造所ごとに、厚生労働大臣の登録を受けなければならない。

医薬品医療機器等法第23条の2の3第1項(抜粋)

原文は 総務省 e-gov法令検索 でご確認いただけます。

ただし、すべての製造所が登録を受ける必要はありません。

登録を受けなければならないのは、

イ 設計

医薬品医療機器等法施行規則第114条の8第1項第7号(抜粋)

ロ 反応系に関与する成分の最終製品への充填工程

ハ 国内における最終製品の保管

原文は 総務省 e-gov法令検索 でご確認いただけます。

の工程を担当する製造所のみです。

イロハの3つ以外の製造行為については製造所の登録は必要ありません。

(上の例でいうと、輸入した医薬品の外国語表示を日本語に翻訳して再表示する製造所は登録不要です。)

販売とは

「販売」とは、製品を売ることをいいます。

この「販売」には、お金と引き換えに医薬品を譲渡することだけでなく、無料で譲渡すること(授与)も含まれます。

体外診断用医薬品独自の販売業の許可というものは存在しませんが、体外診断用医薬品は医薬品に分類されますので、販売・授与したり、販売や授与の目的で保管・陳列をするには、医薬品の販売業の許可を取得する必要があります。

薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

医薬品医療機器等法第24条第1項(抜粋)

原文は 総務省 e-gov法令検索 でご確認いただけます。

ただし、薬局開設者(薬局)は条文に記載があるように、販売業の許可を受けなくても体外診断用医薬品を販売することができます。

医薬品の販売業には次の3種類があります。

- 卸売販売業

- 店舗販売業

- 配置販売業

簡単に解説しますが、卸売販売業許可を取得すると、全ての種類の体外診断用医薬品を、薬局や病院、他の販売業者に販売することが出来ます(一般人への卸売りはできません)。

店舗販売業許可を取得すると、一般用の体外診断用医薬品(正式には「一般用検査薬」と呼ばれます。)を一般人に対して、店舗とインターネットで販売することが出来ます。

配置販売業許可を取得すると、「一般用検査薬」を配置販売することが出来ます。

体外診断用医薬品の置き薬はあまり聞いたことがないですけどねー

体外診断用医薬品と同様に、医療機器、医薬品、再生医療等製品の販売には、対応する「販売業の許可」が必要です。

一方で化粧品や医薬部外品には販売業の許可というものはありませんので、コンビニやスーパーでも販売できます。誰かが「製造販売」した化粧品や医薬部外品を仕入れて、形を変えずに販売する際には特別な許可なく販売することができます。

製造販売との違い

上で解説したとおり、「製造販売」とは、製造(輸入)した医薬品を販売または授与することでした。

また、医薬品を国内市場へ出荷すること、と言い換えることもできました。

それに対して「製造」は、医薬品を作ること、「販売」は医薬品を売ることでした。

図で見てみるとわかりやすいかと思います。

図5のA社は、体外診断用医薬品を製造しているので製造業の登録が必要です。

また、製造販売(国内市場への出荷)もしているので、製造販売業の許可も併せて必要です。

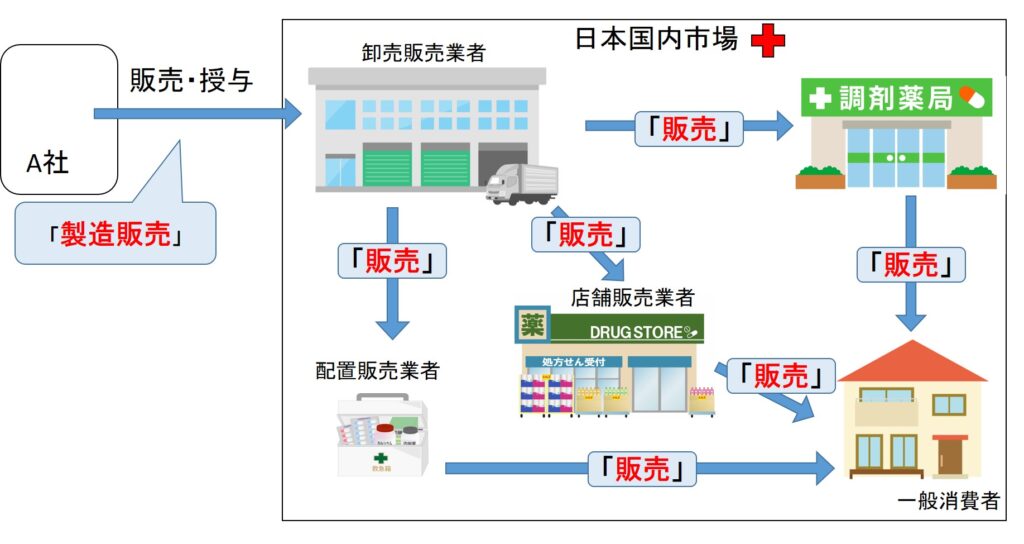

次の図6を見てみましょう。

図6では、まず、A社が卸売販売業者に対して体外診断用医薬品を製造販売しています。

次に、卸売販売業者は、薬局や店舗販売業者、配置販売業者に対して体外診断用医薬品を販売(卸売り)します。

それから、薬局や店舗販売業者、配置販売業者は、体外診断用医薬品を一般消費者(ユーザー)に販売します。

このように、製造や製造販売、販売はそれぞれ区別されており、

「製造」→「製造販売」→「販売」

の流れを経ることで、ユーザーに体外診断用医薬品が行き渡ります。

製造された体外診断用医薬品が、製造販売や販売のルートを通らずに直接ユーザーに届くことはありません。

製造も販売もできるの?

- 製造をするには製造業の登録

- 製造販売をするには製造販売業の許可

- 販売をするには各種の販売業の許可

がそれぞれ必要です。

製造販売業の許可を受けていても、製造はできませんし、販売もできません。

逆に、製造業の登録と販売業の許可の両方を受けていても、製造販売はできません。

まとめ

今回は「製造販売」という言葉の意味について解説してきました。

「製造」や「販売」との違いは理解いただけましたでしょうか?

体外診断用医薬品を「製造」、「製造販売」、「販売」するにはそれぞれ、

- 製造をするには製造業の登録

- 製造販売をするには製造販売業の許可

- 販売をするには各種の販売業の許可

を受ける必要があります。

また、製造販売業の許可を受けていても製造や販売はできないこと、

逆に、製造業の登録と販売業の許可を両方受けていても、製造販売はできないということ、

ご理解いただけましたら幸いです。

分からないことがありましたら、お気軽にお問い合わせフォームからご質問ください(^ ^)

最後まで読了いただきありがとうございました!

本記事はジンの提供でお送りしました!

コメント

初めまして

非常にわかりやすい解説ありがとうございます

私は地方で勤務医をしているものです

韓国で漢方製品を外部委託し製造してもらい、それを輸入、販売と考えています。

必要となるのは

製造販売に関して

①製造販売承認

製品ごとの

②製造販売認証

③製造販売届け出

医薬品販売業に関して

店舗(調剤なし)販売だと

店舗販売業許可申請

が必要であるという理解で問題ありませんか?

また、ものにもよるかと思うのですが漢方薬は二類医薬品になると思うのですが、各承認や届け出に必要な書類、申請の費用に関してもしわかることがあれば教えていただきたいです

こんにちは!コメントいただき嬉しいです。ありがとうございます。

私は体外診断用医薬品が専門で漢方薬はあまり詳しくないのですが、わかる範囲でお答えしたいと思います。

まず、〔勤務医〕で〔韓国で漢方製品を外部委託し製造してもらい、それを輸入、販売〕とのことですが、

それは自らの患者の治療等のために使用する目的で輸入、販売されるのでしょうか?

もしそうであれば、「製造販売」ではなく、いわゆる「個人輸入」という形態がとれると思いますがいかがでしょうか。

「個人輸入」とは、国内に代替品が流通していない場合に、医師が自己の責任のもと医薬品を輸入し、自らの患者の治療に使用することです。

本ページでご紹介している「製造販売」は、輸入した医薬品を、自分の受け持つ患者以外の者を含む日本全国の不特定多数に販売することを意味していますので「個人輸入」とは異なります。

これを踏まえてご質問にお答えします。

まず製造販売に関してです。

体外診断用医薬品では、製造販売「承認」「認証」「届出」の3種類がありますが、基本的に漢方薬では「承認」のみです。例えば生薬の局方ミツロウなどであれば「届出」が可能ですが、漢方薬になると承認が必要です。

また、〔第二類医薬品〕という言葉から、医療用ではなく一般用のOTC漢方薬の製造販売を思い描かれているかと推察します。

OTC漢方薬には、「一般用漢方製剤製造販売承認基準」という基準が存在します。

この基準に収載され、かつ、基準を満たすOTC漢方薬は、都道府県知事(窓口は薬務課)に対して承認申請します。

それ以外のOTC漢方薬は、厚生労働大臣(窓口はPMDA)に対して承認申請します。

申請費用は大臣承認か知事承認かで変わります。また知事承認の場合でも都道府県ごとに条例で異なります。

次に業許可に関してです。

ご質問のシチュエーションの場合、最低でも次の許可が必要と思われます。

まず、韓国の製造所が外国製造業認定を受けることが必須条件となります。

日本の販売拠点では、製造業許可(または登録)、製造販売業許可、医薬品販売業許可(店舗販売業)が必要です。

外国製造業については厚生労働大臣(窓口はPMDA)に申請します。国内拠点の許認可は都道府県知事(窓口は薬務課)に対して申請します。

ここで問題になるのが人的要件です。国内で製造販売業許可・製造業許可・医薬品販売業許可を受ける際には薬剤師免許を持つ者の雇用が必須です。(医師免許では代用不可です。)

また、承認や各種業許可以外にも製造販売するために必要な要件は非常に沢山あります。

医薬品の製造販売についてはPMDAのホームページに記載がありますのでご参考になさってください。

ただ、個人的な意見としては、製造販売までの道のりはかなり険しいという印象です。

たとえばドラッグストアで売っているOTC漢方薬の製造販売元を見ると、クラシエやツムラなど医療用漢方製剤でも活躍されているような結構な大企業の名前が確認できます。医薬品を製造販売するには、そういう企業レベルが必要だとイメージいただければと思います。

ちょっと販売してみたいなぁ、レベルでは厳しいと思います。

それでももしご興味があるのであれば、まずはお勤め先住所地の都道府県薬務主管課(保健福祉部)に相談することをオススメします。

ミッチーさんのやりたいことに対して最良の道を示してくださると思います。

参考になりましたら幸いです。